ここではhsboxでのネットワーク関連のトラブルのパターンとその対策について扱います。

■1. はじめに

このWebページのURLは、hsboxがインターネットに接続できない状態のときQRコード(赤色)でhsboxのコンソールに表示します。このページでは、そのトラブルの原因と対策を示し、問題解消を支援します。

■2.原因・要因

直接的な問題は、「hsboxからインターネット上サーバに向けたpingへの応答がない。」ことです。 ルータなどのネットワーク機器が原因のこともあります。まず、他の機器からインターネットへのアクセスができているか確認してください。家庭内LAN上の他の機器がインターネットにアクセスできている場合は、hsboxが家庭内LANに接続できていません。以降は、hsboxが家庭内LANに接続できていない問題を扱います。

●2.1. 有線LANでご利用の場合

物理的な原因:

・hsboxが動作するPCと家庭内LANが接続できていない。

A)LANケーブルが抜けている、抜けかかっている。

B)LANケーブルの接触不良。

C)LANケーブルの種類を間違えている(クロスケーブルとストレートケーブルなど)。

ネットワークシステム的な要因:

D)DHCPが起動していない。

E)複数のDHCPが起動している。

●2.2. WiFi環境でご利用の場合

WiFiでネットワークに接続できていません。

初めてhsboxを利用される場合は、WiFiの設定が必要です。

●2.3. 一時的に赤色QRコードが表示される場合

起動の過程で一時的に赤色QRコードが表示されることがありますが、これはネットワーク関連の準備が完了する前に、インターネット接続確認を行ったことによるものです。十数秒で赤色QRコード場消える場合は問題ありません。

通常運用中に赤色QRコードが一時的に表示される場合は、一時的にネットワーク接続が切れている可能性があります。頻繁に発生する場合は、ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークの管理者等にご相談ください。

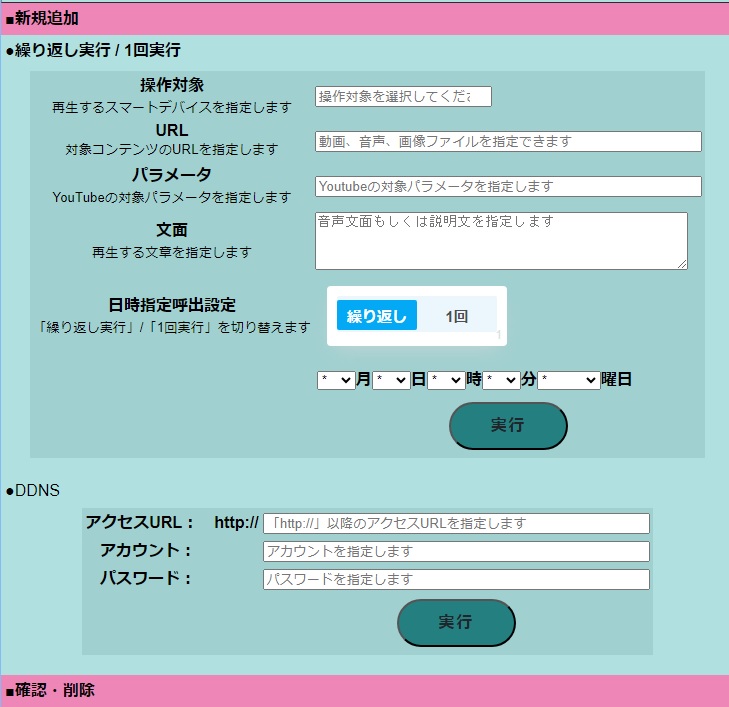

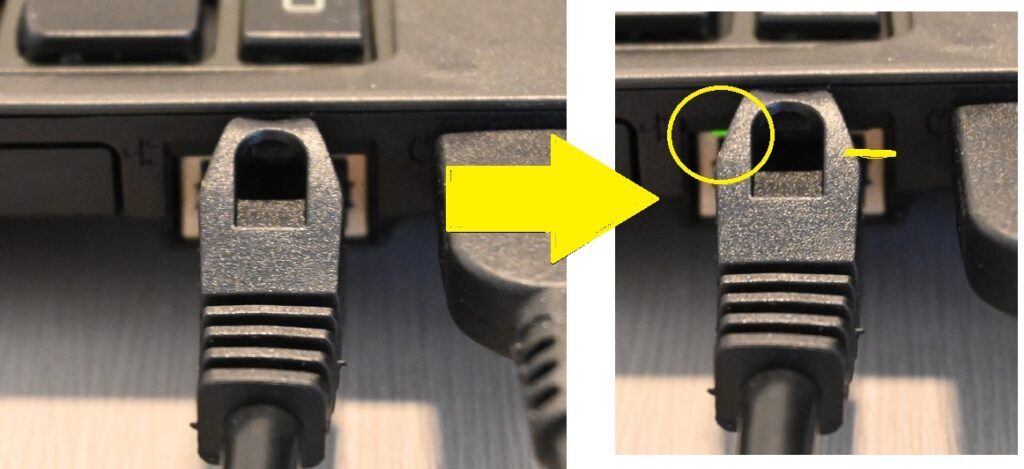

■3.原因の確認、切り分け

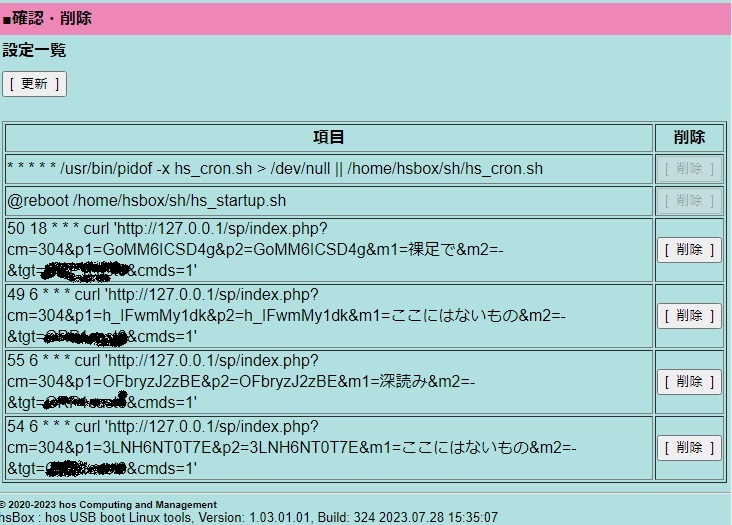

●3.1.LANケーブル接続

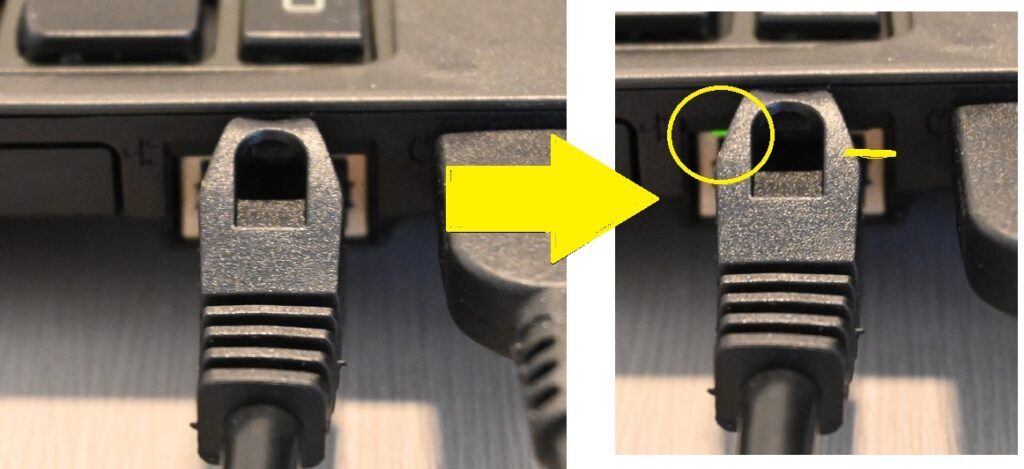

LANケーブルのコネクタ部のLEDが点灯・点滅していなければ、A)~C)のいずれかが原因であることが濃厚です。

LANケーブルを抜き差しして、カチッと音がするところまで押し込んでください。

それでも、LEDが点灯・点滅しない場合は、C)の可能性があります。そのほかのパターンとして「ネットワーク機器の電源が入っていないか故障している」、「LANケーブルが断線している」、も考えられます。

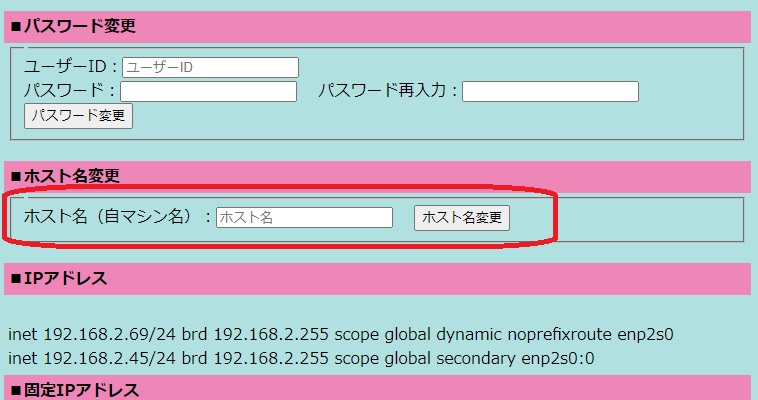

●3.2.WiFi接続

始めて利用するWiFiの場合など、設定をしていないときは接続できません。一度設定済みの場合は、WiFiルータの設定が変わったなどが考えられます。

hsbox1.03.01以降は wifiコマンドなどで状況を確認できます。hsbox1.03.00.03以前はGUIモードに切り替えて確認してください。

●3.2.1. hsbox1.03.01以降

URLの赤のQRコード

— hsbox cannot reach to the internet. —

ubuntu login:

と表示されたら、

ubuntu login:ubuntu

と入力後に「Enter」を押下し、Ubuntuにログインします。

ubuntu@ubuntu:~$

と表示されることを確認します。

ubuntu@ubuntu:~$ /home/hsbox/sh/wifi.sh

と入力後に「Enter」を押下し、Wi-Fiの設定を確認します。

ubuntu@ubuntu:~$ /home/hsbox/sh/wifi.sh

----------------------------

--- WiFi Setting ---

----------------------------

Usage:

/home/hsbox/sh/wifi.sh <SSID> <PASSWORD>

/home/hsbox/sh/wifi.sh <SSID> DEL

WiFi Status:

DEVICE TYPE STATE CONNECTION

enp1s0 ethernet 接続済み 有線接続 1

wlp2s0 wifi 切断済み --

p2p-dev-wlp2s0 wifi-p2p 切断済み --

lo loopback 管理無し --

Avarable SSID:

IN-USE BSSID SSID MODE

FA:8F:CA:XX:XX:XX -- インフラ 6

00:90:FE:XX:XX:XX elecom2g-XXXX インフラ 1

80:22:A7:XX:XX:XX DE587XXXXXXXX インフラ 1

日本語部分が文字化けして読めない場合は次のようにLANG=Cを前に追加して実行してください

ubuntu@ubuntu:~$ LANG=C /home/hsbox/sh/wifi.sh

「WiFi Status:」の”TYPE”欄が wifiのものが、WiFi接続の状態です。 ”接続済み”になっていれば、WiFi接続できています。”切断済み”であれば、WiFi設定を行い接続しください。

「Avarable SSID:」に利用可能なWiFiのSSIDが表示されます。

●3.2.2. hsbox1.03.00.03以前

有線LAN環境と同じ手順で、起動します。

hssの Q&Aも参考にしてください。

起動にある程度時間がかかります。

左上に 「hsbox login:」と表示されるまで待ちます。

1.左上にhsboxの表示が出るまで待ちます

プロンプトがhsboxになったら Ubuntuにログインします

アカウント ubuntu パスワード なし

2. GUIモードに変更します

sudo systemctl isolate graphical.target

3.GUIモードが起動するのを待ちます。 ちょっと時間がかかります

左下の「アプリケーション」を選択します(3x3の点のマーク)

4. 「設定」を選択します (歯車のマーク 右側にあります)

5. 設定で WiFiを選択します。

6. 自分が使用するWiFiを選択し、 セキュリティパスワードを設定ます。

WiFiで接続します。

7. 少し時間がたつと、 CUIモードに変わり、QRコードが表示されます。

8. QRコードか、表示されたURLにアクセスするとhsboxが使えるようになり、有線LANを接続して起動したのと同じ状態になります。

※この状態、WiFiだけの接続で、hsboxのライセンス登録ができること確認済みです

■4.対策

●4.1.LANケーブル接続

A)~B) LANケーブルを接続・抜き挿しし、LEDが点灯・点滅していることを確認して、hsboxを再起動してください。

C)LANケーブルを交換(ストレートケーブル)し、LEDが点灯・点滅していることを確認して、hsboxを再起動してください。

電源ボタンを押してシャットダウンするか、 3.2.2.および4.2.2記載の手順でシャットダウンして、hsboxを起動します。

●4.2.WiFi接続

●4.2.1. hsbox1.03.01以降の場合

①上記の手順で、WiFiコマンドを次のように実行します

ubuntu@ubuntu:~$ /home/hsbox/sh/wifi.sh (Wi-FiのSSID) (Wi-Fiのパスワード)

と入力後に「Enter」を押下し、Wi-Fiの設定を完了します。

②URL及びQRコード表示

①のWi-Fi設定後、hsboxトップメニューのURL及びQRコードが表示されます。

※URL及びQRコードが表示されない場合、

ubuntu@ubuntu:~$ sudo shutdown -h now

と入力後に「Enter」を押下し、シャットダウン、再起動してください。

●4.2.2. hsbox1.03.00.03以前の場合

3.2.2.記載の手順で設定してください

■5.補足、解説

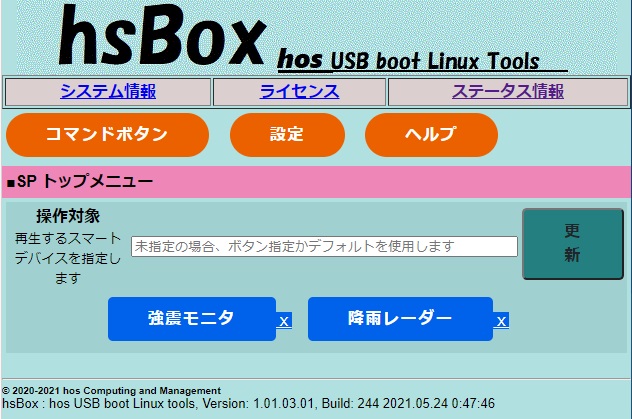

③hsboxトップメニュー表示

表示されているURLにアクセスまたはQRコードをスキャンすると、hsboxトップメニューが表示され、有線LAN接続時と同様に使用可能になります。