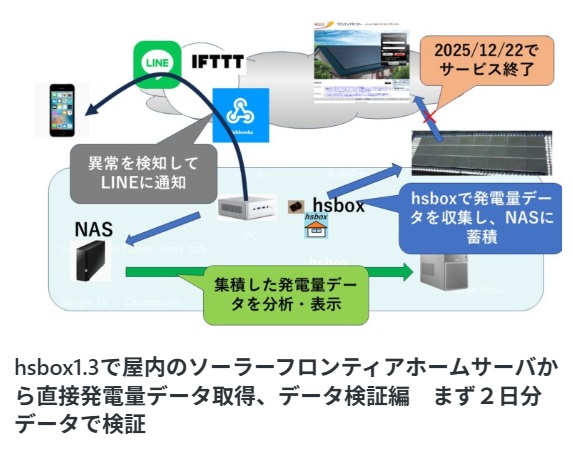

前回の記事(hsboxで作る“LAN監視システム・アラート” )では、hsboxを活用したPING監視によるLAN監視システムの基本構築を紹介しました。cronを使った定期実行、スクリプトによる異常検知、そして通知音のアラート機能を中心に、初心者でも簡単に実装できる方法を説明しました。あれから約2ヶ月運用を続けた結果をレビューし、そこから得られた知見をもとに、システムの強化方向性を提案します。

この続編では、実装の詳細に留まらず、運用信頼度の向上に焦点を当てます。具体的には、ログデータを活用して異常パターンを分析し、利用者に状況を明確に開示する方法、復旧の手間を最小限に抑える仕組み、将来の潜在問題を予測・対処するための情報提供について議論します。hsboxユーザーやLinux初心者をターゲットに、基本的な説明を交えつつ、上級者もイメージしやすい形で進めます。分析では、復旧作業のタイミング(起床時のみ手動、深夜1時~6時はなし)を考慮し、異常の持続性や自然回復パターンを重視。また、平日(特に月・火)の昼間不在を考慮した対応策も提案します。

2ヶ月運用の状況報告: ログデータから見える実態 運用開始から約2ヶ月(8月17日~10月19日頃まで)、hsboxを常時稼働させ、家庭内デバイス(家電)を1分間隔でPING監視しました。監視対象は主にIPアドレス192.168.2.**で、異常時は通知音を鳴らす設定です。hsboxのログ機能(/var/log/hsbox/ .log)を基盤に、異常を記録。抽出コマンドはcat /var/log/hsbox/*.log | grep "boxsys" | grep -v DDNSで、DDNS関連を除外して監視ログに絞りました。初期検証時の手動テストログ(”check Network working”)は除外し、本運用の異常に焦点を当てます。

異常発生の全体像 総異常検知回数は約1002回(”Detected Network Failed.”ログ基準)でした。月別で見ると、8月は51回と比較的安定していましたが、9月は744回と急増、10月は207回です。特に9月29日~30日と10月1日に集中しており、9月30日だけで554回を記録。これは一時的なネットワーク不安定が連続した大規模トラブルを示唆しています。 9月30日(10時~15時頃にピーク)は外出していたため、異常が持続しやすいタイミングでした。

日別発生頻度を表でまとめます(主な日付のみ、0回の日は省略):

日付 異常回数 補足(時間帯/パターン) 2025-08-17 1 午前中単発 2025-08-22 2 深夜・朝 2025-08-23 7 朝連続 2025-08-24 10 深夜連続 2025-08-25 10 朝・午前連続 2025-08-26 1 午後単発 2025-08-29 1 朝単発 2025-08-30 17 深夜・午後連続 2025-08-31 2 夕方連続 2025-09-09 13 夜連続 2025-09-12 1 深夜単発 2025-09-14 7 夕方・夜連続 2025-09-15 10 朝連続 2025-09-17 1 午後単発 2025-09-18 3 午前連続 2025-09-21 2 朝連続 2025-09-22 16 深夜・夜連続 2025-09-24 11 朝・夜連続 2025-09-27 9 深夜連続 2025-09-28 1 朝単発 2025-09-29 116 深夜連続(最大クラスタ) 2025-09-30 554 朝~夕方大規模連続(平日月曜、不在時ピーク) 2025-10-01 124 深夜~朝連続(火曜、不在時持続) 2025-10-07 1 午後単発 2025-10-08 1 深夜単発 2025-10-10 21 深夜~朝連続 2025-10-11 25 深夜連続 2025-10-12 2 午前連続 2025-10-13 1 深夜単発 2025-10-19 32 深夜~朝連続

時間帯別では、午前1時~6時に多く発生(合計約346回、全体の34%)。これは睡眠中で復旧作業ができないため、異常が持続しやすい時間帯です。次に午前6時~12時(約300回)、午後12時~18時(約250回)、午後18時~24時(約106回)。平日月・火の昼間(12時~18時)は不在が多く、異常検知が連続しやすく、復旧遅延のリスクが高いです。

異常のパターン分析: 連続失敗のクラスタと回復傾向 異常は単発ではなく、短時間に連続する「クラスタ」が目立ちます。1分以内のタイムスタンプ差でクラスタを定義すると、合計約86件。サイズ分布は2回連続が10件、3回が6件、… で、大規模なものは深刻です。最大クラスタは554回(9月30日朝~夕方)、次に124回(10月1日深夜~朝)。

具体的なトラブル例:

9月30日: 午前7時~18時頃に554回の失敗。アラート(”Cast for play SystemAlert on YouTube”)が連続し、YouTube動画再生が複数回試行されました。平日昼間不在のため即時対応できず、持続。原因はLAN内部の不安定(PING失敗だがインターネットは接続可)。起床後(夕方頃)に手動でスイッチングハブ電源オフ20秒後オンで回復。 10月1日: 午前4時~6時に124回の失敗。睡眠中なので復旧なし、自然回復か持続。平日朝の不在パターンと重なり、問題が長引く。 深夜異常(例: 9月29日深夜116回): 睡眠中で手動介入なし。ログから自然回復を示唆(クラスタ終了後正常化)。 これらのデータから、システムは異常を確実に検知・アラートしましたが、連続失敗時のアラート洪水と不在時の対応遅れが課題。2,3回の検出後復旧したものは、ネットワーク機器の手動再起動で復旧しています。 深夜異常は持続的だが手動復旧なしなので、機器の自動回復機能や自動アップデート、外部要因を疑います。利用者視点では、状況の即時把握と不在時対応の仕組みが必要と実感しました。

元記事で記載した内容と、今回の強化方向性 元記事で触れたログ実装や多重実行抑止は、hsboxの基盤機能で容易に解決済みです。hsboxで提供している仕組みを利用することでシェルコマンド1行で、タイムスタンプ付きログで記録され、多重実行はcronの特性とロックファイルで防げます。

ログ機能の活用と異常処理の強化 hsboxのログ基盤を活用し、異常時に/var/log/lan_alert.logへ出力。スクリプト例(bash)で、連続異常を考慮した閾値設定を追加:

#!/bin/bash

TARGET="192.168.2.***"

LOGFILE="/var/log/lan_alert.log"

if ! ping -c 1 -W 2 $TARGET > /dev/null; then

echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - Alert: No response from $TARGET" >> $LOGFILE

# 連続異常チェック(5回超で高度アラート)

if [ $(tail -n 5 $LOGFILE | grep "Alert" | wc -l) -ge 5 ]; then

# 不在時対応: スマホ通知で外部把握

curl -X POST -d "alert=連続LAN異常検知: $TARGET (復旧確認要)" https://your-server/notify

else

# 通常アラート: インターネット可ならYouTube、不可ならローカルmp3

if ping -c 1 8.8.8.8 > /dev/null; then

python3 /home/hsbox/py/cast3.py --url <system_alert_youtube_url>

else

python3 /home/hsbox/py/cast3.py --url <local_system_alert.mp3>

fi

fi

fiこの修正で、連続5回異常時のみスマホ通知に切り替え、アラート疲労を防ぎます。深夜/不在時の持続異常では、通知で家族やリモート確認を促せます。運用信頼向上のため、ログを定期分析するスクリプトも追加可能。例: 週次レポート生成で、時間帯別リスクを予測(深夜異常多→機器電源安定化推奨)。

復旧の手間削減: 大規模クラスタ時は自動リブートを提案。hsboxからハブ制御(IP電源スイッチ連携)で、手動オフ/オンを自動化。ただし、深夜は避け、起床後実行。将来問題予測: ログパターンから不在時リスクを算出(例: 平日昼間クラスタ多→予備電源設置)。

さらなる活用方法の再検討 未解決問題は解決済みですが、活用を再考。閾値設定で誤検知減、ログ分析で根本原因特定(例: 深夜持続→家電のスリープモード、パッチ自動適用?)。利用者開示のため、Webダッシュボードをhsboxに実装: ログをグラフ化(matplotlibでPNG出力、時間帯別別ヒートマップ)。不在時対応: 通知に復旧ガイド追加(”ハブ電源確認”)。

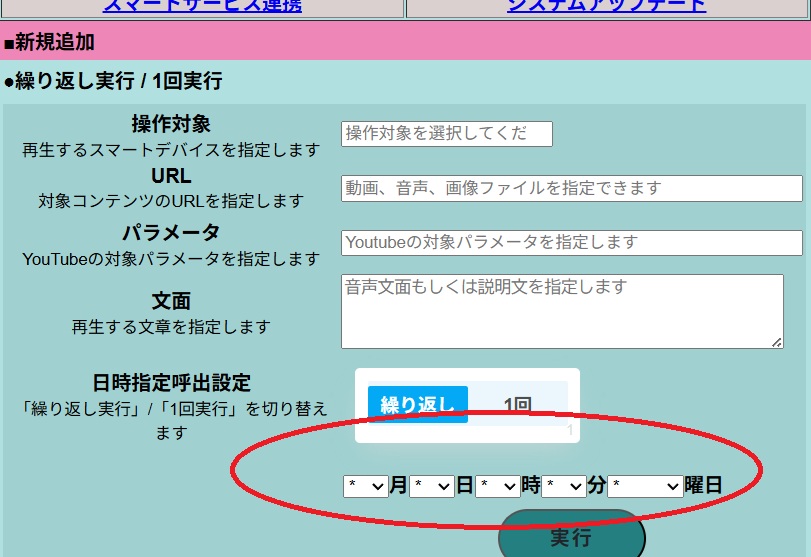

優先拡張: スマホ連携で状況開示と信頼性向上 実装概要: hsboxからプッシュ通知をスマホへ。初心者向けステップ:

hsboxスクリプトにHTTPリクエスト追加 (Python requests使用)。 スマホアプリで受信(Firebase Cloud Messaging活用)。 import requests

from datetime import datetime

def send_push(alert_message, timestamp):

# 不在タイミング考慮

hour = datetime.now().hour

if 1 <= hour <= 6 or (datetime.now().weekday() in [0,1] and 12 <= hour <= 18):

alert_message += " (不在/深夜推定: 後ほど確認要)"

payload = {'title': 'LAN異常', 'body': alert_message}

requests.post('https://your-fcm-server/send', json=payload)

# 異常時呼び出し

send_push("連続異常検知: 192.168.2.***", datetime.now())メリット: 外出/睡眠中もリアルタイム把握、復旧指示(e.g., リモートでハブ再起動)。状況開示で信頼性向上、手間を削減。

まとめ: 信頼性向上の方向性 2ヶ月運用で、hsbox監視システムの有効性を確認しましたが、不在/深夜時の持続異常への対処が鍵でしょう。ログ分析でパターン特定、スマホ連携で開示/復旧の自動化を強化すれば、信頼度が大幅向上するでしょう。読者の皆さん、まずはログ追加から試し、データ蓄積を。質問はコメントへ。

![]()