私たちはこれまで、「何かをつくる」ことよりも、「どう支えるか」を考え続けてきました。

ホスシーエムが向き合っているのは、技術に詳しい人だけが使える仕組みではなく、これから触れていく人も、長く付き合う人も、それぞれの立場で安心して使い続けられる“支え方”です。

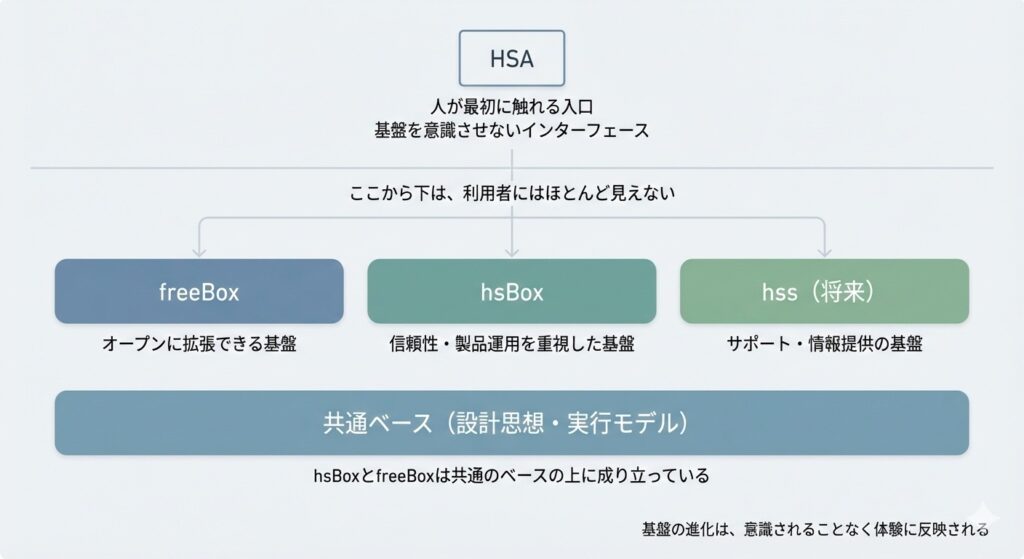

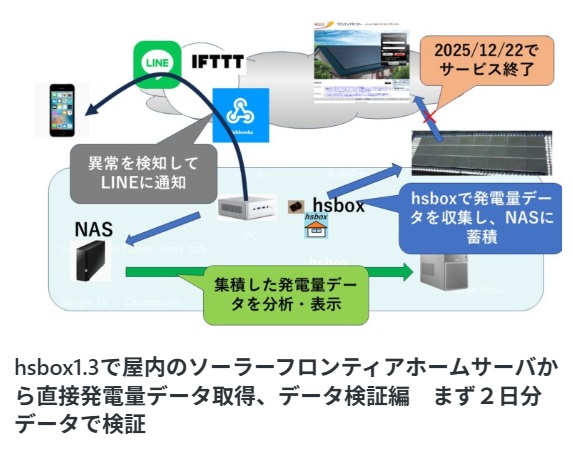

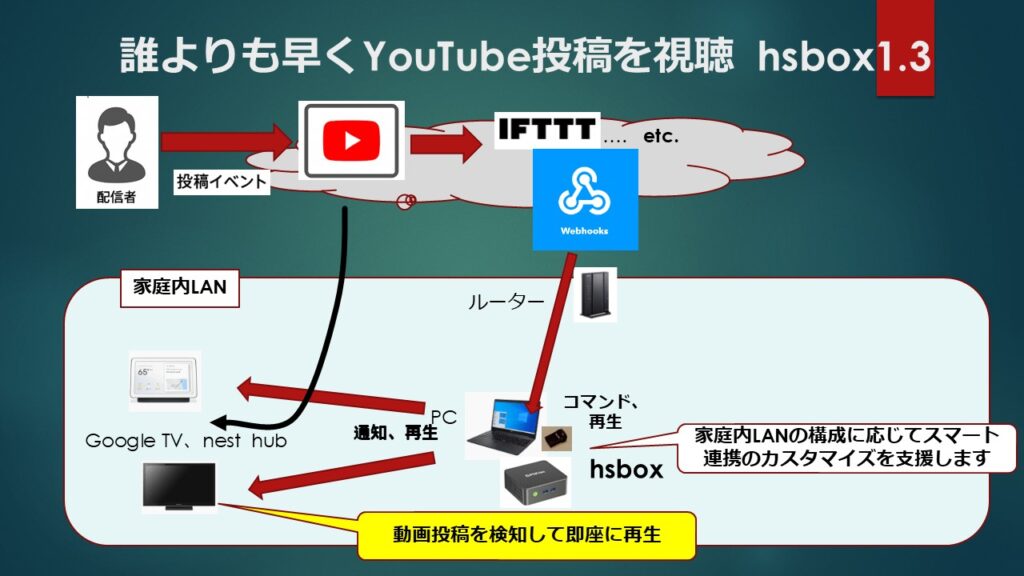

その考え方をかたちにしてきたのが、hsBox や freeBox といった基盤の仕組みであり、今回、新たに着手した HSA(hoscm サポート エージェント) は、それらと人とをつなぐ、最前線の入り口となる存在です。

HSA の「A」には Agent の意味だけでなく、日常的に触れられる Application としての役割も重ねています。

この記事では、ホスシーエムが何を目指し、どんな視点でこの仕組みを描いているのかを、できるだけ専門用語を使わず、図を交えながら紹介していきます。

第1章|人から見る ― 使う側を起点に考える

仕組みの良し悪しは、つくる側ではなく、使う側の体験で決まります。この章では、人がこの仕組みにどう触れ、どう関わるのかを起点に考えます。

人は、仕組みを使うときに、よほど専門的な立場でなければその中身そのものに強い関心を持つことは多くありません。むしろ多くの場合、「どうなっているか」よりも「何をするのか」に興味があるでしょう。それゆえに、「迷わず使えるか」「触るものか」を先に感じ取ります。HSA は、そうした使う側の感覚を起点に設計されています。

利用者は、hsBox や freeBox の存在を意識する必要はありません。

仕組みを理解することも、構成を知ることも求めません。

ただ、入口としてそこにあり、触れれば応答が返ってくる。

そのこと自体が、最初の安心になります。HSA の役割は、何かを学ばせることではありません。

「考えなくていい状態」で使い始められること、

それが最初に満たされるべき条件です。

操作の意味や裏側の構造は、後から知れば十分で、

使い始める段階では必要ありません。また、HSA は利用者に「この先に何があるか」を強く主張しません。しかし使っているうちに、これで終わりではなさそうだ、という感覚が残ります。今は分からなくても、必要になれば広がりそうだ、そんな余白が、自然に感じられることを大切にしています。

HSA は、完成した答えを提示するためのものではなく、

人と仕組みが出会うための入口です。

使う人の立場に立ったとき、

その入口が重くならないこと、

そして閉じたものに感じられないこと。

それが、この仕組みの出発点になっています。

第2章|基盤から見る ― 見えない部分が支えているもの

普段は意識されない基盤こそが、安心して使い続けられる理由になります。

仕組みの価値は、目に見える操作だけで決まるものではありません。むしろ、それを支える基盤がどれだけ安定しているかが、体験の質を大きく左右します。この章では、利用者の視界にはほとんど現れない「基盤」の側から、HSA の成り立ちを見ていきます。HSA は、単独で完結する仕組みではありません。

その裏側には、すでに稼働している実行基盤として hsBox や freeBox が存在しています。これらは、処理を実行し、状態を保ち、仕組みを継続させるための基盤です。HSA は、その上に新たな基盤を重ねるのではなく、既存の基盤と自然につながる入口として設計されています。この基盤の特徴は、利用者に見せることを目的としていない点にあります。

使う人が「どう動いているか」を理解しなくても、仕組みは応答し続ける。構成や内部の違いを意識しなくても、同じように使い続けられる。その“意識しなくてよさ”こそが、基盤が果たしている役割です。hsBox と freeBox は、管理や運用の考え方は異なりますが、共通のベースの上に成り立っています。

freeBox はオープンに拡張できる場として、

hsBox は製品としての信頼性や安定性を重視した基盤として、

それぞれが独立して機能します。HSA は、どちらか一方に依存するのではなく、共通基盤の上で動く仕組みとして、それらと接続されています。そのため、基盤側が進化すれば、HSA の振る舞いも静かに変化していきます。

新しい機能や拡張が追加されても、利用者が操作を学び直す必要はありません。基盤の進化が、意識されることなく体験に反映される。その関係性が、長く使える仕組みを支えています。この「基盤」という考え方は、hsBox や freeBox に限られたものではありません。

将来的には、hss(hoscm サポートサイト)もまた、同じ思想を共有する基盤のひとつとして位置づけられる構想を持っています。入口は違っても、支えている考え方は共通であり、基盤は用途に応じて広がっていく。その全体像の中で、HSA は人と仕組みをつなぐ最前面に立ち続けます。HSA は、基盤の力を誇示するためのものではありません。

見えない部分がきちんと働いているからこそ、入口は軽く、体験は途切れない。この「見えない支え」があることが、HSA を単なるインターフェースではなく、継続的に使われる仕組みへと位置づけています。

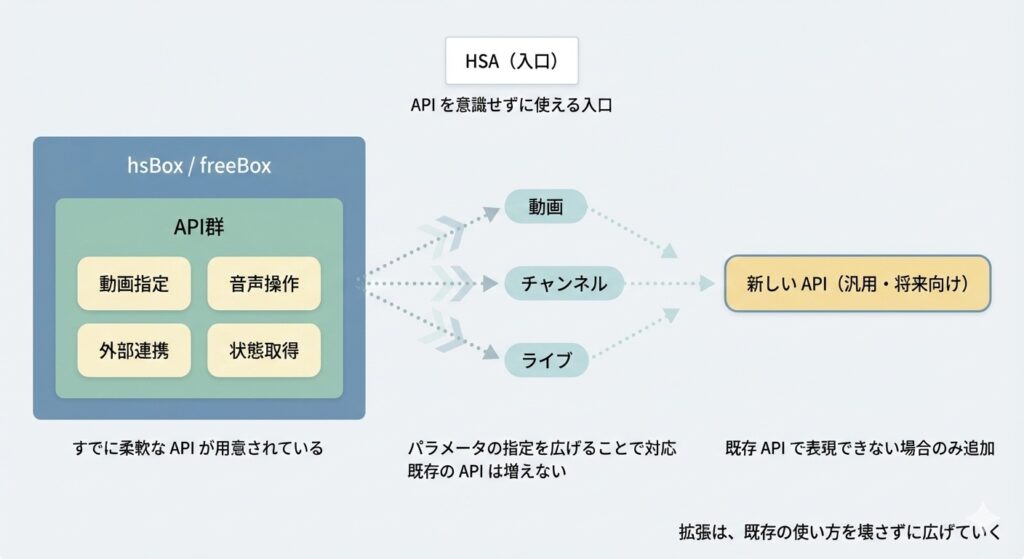

第3章|支え方から見る ― 仕組みをどうつなぐか

hsBox / freeBox / HSA の設計において重視しているのは、

「個々の基盤がすでに持っている柔軟性を、どう壊さずにつなぎ続けるか」 という点です。本章では、機能を“増やす”視点ではなく、

仕組みをどう支え、どう広げていくか という観点から全体構造を整理します。HSAは「入口」、APIが「つなぎ役」

HSA(hoscm Support Application / Agent)は、

利用者からの操作や意図を受け取る 入口 の役割を担います。一方で、実際に各機能や外部サービスを結びつけているのは API です。

- HSAは処理を抱え込まない

- 判断や実行はAPIの向こう側に委ねる

- HSA自身は「何ができるか」を固定しない

この分離により、HSAは将来にわたって軽量であり続け、

機能の増減や変化の影響を最小限に抑えることができます。既存APIを前提にした拡張思想

設計上の大前提として、

多くの要件は既存APIの組み合わせで対応できる ことを重視しています。新しい仕組みを導入する前に、まず考えるのは次の問いです。

- 既存APIのパラメータ指定で表現できないか

- 解釈や分岐の追加で対応できないか

- 利用者や呼び出し側の指定方法を拡張できないか

その結果として、新しいAPIが本当に必要な場合だけ追加する

という方針を明確にしています。「壊さない拡張」という考え方

拡張とは、必ずしも「新しいAPIを増やすこと」ではありません。

重要なのは、

既存の呼び出しや動作を壊さずに、できることが増えること です。たとえば YouTube 連携を考えた場合でも、

- 既存の動画指定パラメータはそのまま

- 追加パラメータを指定した場合のみ挙動が広がる

- 指定がなければ従来どおりの動作を維持する

といった形で、後方互換性を保った拡張 を行います。

この考え方により、

- 既存利用者は何も意識せず使い続けられる

- 新しい用途だけが自然に広がる

- システム全体の安定性が保たれる

という状態を実現します。

本当に必要なときだけ、新しいAPIを追加する

それでもなお、

既存APIの拡張では表現しきれない要求 が出てくることはあります。その場合に初めて、

- 目的が明確で

- 責務が限定され

- 将来の拡張余地を持った

柔軟性の高いAPIとして追加 します。

このAPIは単機能であり、

他のAPIやHSAと疎結合で接続されることを前提とします。結果として、全体の構造は次のようになります。

- 中央の基盤は変わらない

- 周辺に機能が「にじむように」広がる

- どこかを壊さず、全体が育っていく

仕組みは「作る」のではなく「育てる」

この構成が目指しているのは、

完成形を最初から定義することではありません。

- 使われ方を見ながら

- 必要なところだけを補強し

- 無理に統合しない

そうした積み重ねによって、

hsBox / freeBox / HSA は 長く使い続けられる基盤 になっていきます。

第4章|HSAという入り口 ― 人と仕組みが出会う場所

HSA は、操作を増やすためのものではありません。

それは、人がこの仕組みと初めて出会う場所として設計されています。利用者にとって重要なのは、「何ができるか」を一覧で把握することよりも、

まず 触れられること、応答が返ってくること です。

HSA は、その最初の接点として、構成や裏側を意識させない状態を前提にしています。入り口は、軽く、迷わず、閉じていないこと

入口が重いと、人は中に入る前に立ち止まってしまいます。

だから HSA は、設定や理解を求めることを最小限に抑えています。一方で、単純すぎて「これで終わり」に見える入口でもありません。

今は分からなくても、使い続けるうちに

この先に広がりがありそうだ と感じられる余白を残しています。HSA は、使う人を導くのではなく、

迷わず入れて、閉じていない入口 であることを重視しています。HSAは、基盤やAPIを説明しない

HSA の役割は、hsBox や freeBox、API の存在を説明することではありません。

それらを 意識しなくても使える状態をつくること が役割です。技術的に正しい構成や、美しい設計は重要です。

しかし、HSA が優先するのは、

利用者にとって自然であるかどうか、考えなくて済むかどうかです。結果として、HSA は

「学習を要求しないインターフェース」

として機能します。人と仕組みの距離を決めない入口

人と仕組みとの距離感は、一様ではありません。

- ただ使いたい人

- 少し仕組みを知りたい人

- もっと深く関わりたい人

HSA は、そのどれかに利用者を固定しません。

使い始めは、ただ使うだけでいい。

必要になったときに、少しずつ踏み込める。

あるいは、ずっと距離を保ったままでも構わない。距離を選べること そのものが、HSA の役割です。

HSAは完成形ではなく、関係の始点

HSA 自身が完成することを目的にしていません。

基盤や API が進化すれば、HSA の振る舞いも静かに変わっていきます。それは、大きく姿を変えるというより、

使われ方に合わせて、入口が更新され続ける という変化です。HSA は、答えを提示する仕組みではありません。

人と仕組みが出会い、関係が始まるための場所です。その入口が軽く、閉じておらず、長くそこにあり続けること。

それが、HSA という仕組みの目指している姿です。

人と仕組みが、無理なく出会うための入口。

第5章|広がり続ける構想 ― これからの支える仕組み

ここまで見てきたように、hsBox や freeBox、そして HSA は、完成した形を提示するための仕組みではありません。

それらはすべて、使われ方や関わり方が変わり続けることを前提に設計されています。仕組みをつくるとき、あらかじめすべてを決めきってしまうこともできます。

しかし、それでは時間の経過や利用者の変化に耐えられません。

ホスシーエムが選んだのは、壊さずに広げていくこと、積み重ねながら支え続けることでした。その中心にあるのが、共通の基盤と柔軟な接続の考え方です。

hsBox や freeBox が担う実行基盤は、機能を固定するためのものではなく、新しい支え方を受け止める余白として存在しています。

HSA もまた、その上に重ねられる入口として、基盤の進化とともに静かに変化していきます。この構想では、すべての未来を先回りして用意することはしません。

必要になったときに、必要な形で拡張できること。

そして、その変化が利用者の体験を壊さないこと。

そのバランスこそが、長く使われる仕組みにとって最も重要だと考えています。支える仕組みは、一部の人だけが担うものではありません。

利用者、開発者、提供者、それぞれが無理のない距離で関われることで、支え方そのものが広がっていきます。

この構想は、閉じた完成形ではなく、関係性が増えていくための土台です。ホスシーエムは、HSAという入口を含むこの仕組み全体を通じて、特別なものとして意識されるのではなく、当たり前のように使われ、自然に暮らしや仕事を支える道具として在り続ける世界を目指しています。

関連記事

https://github.com/hoscm/freebox

![]()